燈籠魚和鮟鱇魚是一種嗎_燈籠魚與鮟鱇魚的區(qū)別

“愛情”的最終目的都是為了繁殖下一代。乍一聽可能擊碎了很多人的愛情觀,但實(shí)際上從人到各種動(dòng)物,有了“愛情”的第一件事也確實(shí)就是繁殖后代,這并不是什么骯臟的想法,也更不是骯臟的事,而是所有動(dòng)物的本能。

為了繁殖下一代,有不少動(dòng)物甚至甘愿犧牲自己,比如雄鮟鱇魚放棄自我,雄紅背蜘蛛撅起屁股把自己送到雌蜘蛛的嘴邊,雄螳螂也很可能在完事后被雌螳螂吃掉。

鮟鱇魚給人印象最深刻的是它有兩個(gè)特點(diǎn):一個(gè)是丑,一個(gè)是頭部長有燈籠。頭部的小燈籠是由自己的第一背鰭逐漸向上延伸形成的,燈籠里面有腺細(xì)胞,能夠分泌光素,光素在光素酶的作用下,可與氧相互作用而發(fā)光。借助深海魚類趨光性進(jìn)行捕食。

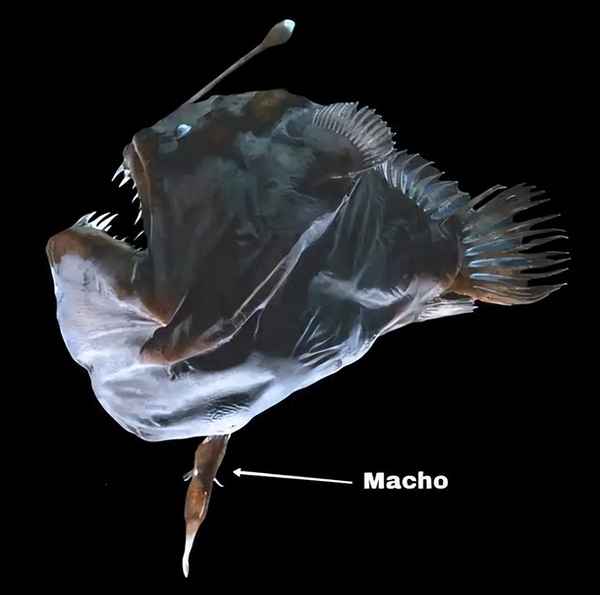

世界上鮟鱇科魚類共有4屬25種,有一種密棘鮟鱇魚,雄魚為了繁殖后代直接就放棄了自我,密棘鮟鱇的雌魚能長到1-1.2米,而雄魚只有8-16厘米,雖然巨大的體形差異就注定它們無法正常得交配繁殖后代,但它們有自己獨(dú)特的繁殖后代的方式。

密棘鮟鱇魚的卵一經(jīng)孵化,雄鮟鱇魚就會(huì)開始尋找自己的愛情,找到后就會(huì)覆蓋在雌魚身上,隨著時(shí)間的推移,雄魚的唇和身體內(nèi)側(cè)就和雌魚的皮膚逐漸融合在一起,雄魚就像一條生活在雌魚身上的寄生蟲,“寄生”之后雄魚除了精巢組織繼續(xù)長大以外,其他器官一律停止發(fā)育,雄魚依靠雌魚的血液維持生命,二者的交配也是靠著血液循環(huán)來完成的。

原本雄性鮟鱇魚也有長到1米的可能,只是為了適應(yīng)海洋環(huán)境,為了繁殖下一代,雄性密棘鮟鱇魚直接放棄了自我。

雄性密棘鮟鱇魚雖說放棄了自我,但起碼還算是一個(gè)個(gè)體,還能茍且得活著。紅背蜘蛛為了繁殖后代真的可以說是不惜付出一切代價(jià)。

科學(xué)家研究發(fā)現(xiàn),明明知道自己可能被吃,但是雄性紅背蜘蛛還是會(huì)把自己送到雌性紅背蜘蛛的嘴邊,大有一種“來,吃吧”的奉獻(xiàn)精神。當(dāng)然雌性紅背蜘蛛也是來者不拒,照盤收下送上嘴邊的食物。而雄性蜘蛛就利用雌性蜘蛛吃自己的間隙完成了交配過程,因?yàn)榇浦┲搿帮柌汀敝蟛粫?huì)立馬去找其他雄性紅背蜘蛛,這讓雄蜘蛛有更充裕的時(shí)間來完成受精過程。

研究發(fā)現(xiàn),以生命為代價(jià)的紅背蜘蛛留下的后代要比不舍得犧牲自己的雄性蜘蛛多出40%左右。

在動(dòng)物界,同類之間為了爭奪食物,搶占地盤,爭奪配偶權(quán)會(huì)進(jìn)行打斗和自相殘殺。螳螂的自行殘殺就有點(diǎn)與眾不同,因?yàn)樗鼈儦垰⒌耐亲约旱摹罢煞颉薄?/p>

相信不少朋友都見過一只大螳螂抓著一只小螳螂在啃食,大螳螂的肚子明顯要比小螳螂的肚子大,這并不是以大欺小,而是雌螳螂吃雄螳螂。那雌螳螂為什么要把自己的“丈夫”吃掉呢?有科學(xué)家認(rèn)為是因?yàn)樾垠氲捏w內(nèi)有某種物質(zhì),而這種物質(zhì)可以讓雌螳螂產(chǎn)出更多的卵,而更有利于后代的繁殖。

雖然后來經(jīng)過對比,雌螳螂吃不吃雄螳螂對自身的產(chǎn)卵數(shù)沒有影響,這種說法也就不成立了,但雌螳螂吃雄螳螂有助于繁殖后代并不假。

雖然螳螂捕捉獵物的能力很強(qiáng),但其作為食肉昆蟲自然沒有食草昆蟲的食物來得那么簡單,所以多數(shù)情況下螳螂都處于半饑餓或者饑餓狀態(tài),交配又是個(gè)耗費(fèi)體力的工作,一些餓急的雌螳螂交配完成后轉(zhuǎn)身就可以抓到雄螳螂,這種就在嘴邊的食物抓起來可比四處尋找食物簡單多了。

在昆蟲界中判斷一種動(dòng)物能不能成為自己的獵物,一個(gè)重要的指標(biāo)就是體型,擁有更大的體型就能捕捉到更多的獵物。雌螳螂肩負(fù)著繁殖后代的重任,所以需要更大的體型。再者,為了找到繁殖后代的對象,雄螳螂需要長途跋涉,更小的體型讓雄螳螂具有飛行的能力,可以相對更容易得找到雄螳螂。

雌螳螂因?yàn)轶w型比雄螳螂大一圈,而雄螳螂又是送到嘴邊的“食物”,不吃白不知,完成交配或者交配一半的時(shí)候,餓急了的雌螳螂就會(huì)把雌螳螂吃掉。

也并不是所有的雌螳螂都會(huì)把雄螳螂吃掉,吃與不吃,主要看的還是它們的饑餓狀態(tài)。有科學(xué)家將螳螂分成三組,不同組的饑餓時(shí)間不同,有的讓螳螂剛吃飽,有的餓3-5天,有的餓5-11天,結(jié)果發(fā)現(xiàn),吃飽的雌螳螂完全沒有吃雄螳螂的意思,而餓了5天以上的雌螳螂完全不給雄螳螂交配的機(jī)會(huì),上來就把雄螳螂當(dāng)成獵物要吃掉。

雄螳螂雖然體型小一號(hào),但畢竟是雄性,有血性,所以有時(shí)候它們也會(huì)反抗,新西蘭奧克蘭大學(xué)的內(nèi)森·伯克和格雷戈里·霍爾威爾在《生物學(xué)報(bào)》上發(fā)表的文章稱,為了交配和避免被吃掉,一些公螳螂會(huì)和母螳螂扭打,有時(shí)還會(huì)重傷后者。但實(shí)際多數(shù)時(shí)候因?yàn)轶w型相差懸殊,雄螳螂都是以失敗被吃而告終。不過即使被吃,也要完成最后的使命,有研究發(fā)現(xiàn),即使雄螳螂的頭被吃掉了,它們的腹部依然可以繼續(xù)將輸送到雌螳螂的體內(nèi),完成受精和繁殖后代的工作。

對于螳螂和紅背蜘蛛這種動(dòng)物來說,會(huì)不會(huì)被吃可能并不在雄性動(dòng)物的思考范圍之內(nèi),它們更多考慮的還是繁殖后代,畢竟他們并沒有人類的思維,更沒有家庭、配偶這樣的觀念,它們所有的僅僅是繁殖后代的本能而已。它們做出的所有犧牲也都是為了繁殖后代而已,畢竟像螳螂這種動(dòng)物,本身生命也就6-8個(gè)月的時(shí)間,即便不被吃也就多活幾個(gè)月的時(shí)間,被吃反而能讓雌螳螂更好得活下去,更好得繁殖后代。